Una

breve guía, paso a paso, que le permitirá comprender de manera general

los análisis de calidad realizados al recurso forrajero de las fincas.

Posiblemente usted como productor

ganadero se ha preguntado cómo se desarrollan las diferentes pruebas

bromatológicas a los pastos de su finca y de cómo estas pueden reflejar

una situación determinada que permitirán tomar decisiones que vayan en

beneficio de la alimentación de sus animales. El objetivo del presente

artículo es aclararle y explicarle de manera sencilla cada uno de los

pasos a los cuales se somete una muestra de pastos de su finca para

extraerle la información que sirva de herramienta vital en las buenas

prácticas en nutrición animal para que con ello usted pueda comprender

de mejor manera las sugerencias de su zootecnista de confianza.

El componente forrajero.

Como

es natural, cada finca pecuaria se encuentra sometida a condiciones muy

diferentes dentro de las cuales interactúan variables que no permiten

generalizar el desempeño de una pastura simplemente por su especie.

Entre ellas, se encuentran las condiciones del suelo donde ésta se

desarrolla y del régimen de fertilización de la pastura. Asimismo, es

vital el reconocimiento del tipo de explotación a la cual hace ha

sometido la pastura directamente por parte de los animales (rotación) ó

por acarreo y de su impacto sobre el desempeño nutricional de un

forraje, sin olvidar las condiciones de altitud, el régimen de lluvias y

los periodos de cosecha de los cortes. Es por ello que no es preciso

tomar una decisión agronómica (fertilización del pasto ó manejo físico

del suelo) ó nutricional (diseño de dietas) a partir de información

genérica importada de otras fincas ó unidades productivas que no

necesariamente reflejan la calidad del alimento que estamos produciendo y

brindando a nuestros animales. Por ello surge el análisis bromatológico

de pasturas, una herramienta básica para el diseño de dietas que

utiliza el profesional en nutrición animal.

¿Por qué se conoce como análisis bromatológico?

Al tratar a las pasturas como un cultivo

con requerimientos tan exigentes como cualquier otro producto vegetal,

se comprende que es necesario el manejo técnico y profesional de las

mismas. En este campo, la bromatología se conoce como la

ciencia que estudia a los

alimentos

en cuanto a su producción, manipulación, conservación, elaboración y

distribución, así como su relación con la sanidad. Ésta comprende la

medición de las cantidades a suministrar a los individuos de acuerdo con

los regímenes alimenticios específicos de cada tipo de animal. Con los

forrajes, llevamos nuestro pasto al laboratorio para que a este se le

separe en diferentes porciones y que cada porción nos indique cuanto

obtenemos de cada componente de interés, llámese energía, proteína,

fibras, etc.

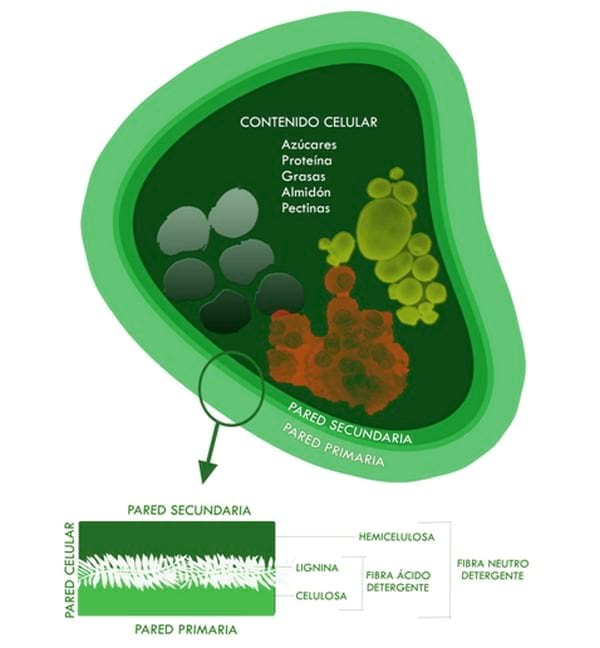

La célula vegetal del pasto

Para una mejor comprensión previo a

explicar cada una de las pruebas de laboratorio que se efectúan al

pasto, es necesario conocer que éste en su estructura básica, se

encuentra formado por células vegetales que a su vez están compuestas

por los alimentos que nos interesan, los cuales se encuentran

almacenados para el aprovechamiento de la planta. Cada una de estas

células tiene una pared celular que es el esqueleto de la célula y el

sostén de la planta cuya función es la de proteger los tejidos y

contenidos de la misma. Esta protección impide el máximo aprovechamiento

de los contenidos de la pared celular por parte de los animales y

representa un mecanismo de selección natural de la planta para

sobrevivir a las variaciones de temperaturas, el cual se acentúa en el

caso de las pasturas tropicales debido a que su pared celular se

encuentra aún más protegida en gran parte por el compuesto conocido como

lignina, que aporta impermeabilidad a la planta.

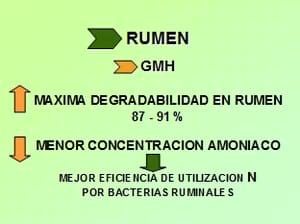

Distribución de los componentes del pasto dentro de la célula vegetal

La morfología básica de las paredes

celulares del pasto, así como del resto de plantas está determinada por

la celulosa, la cual está formada por carbohidratos fuertemente unidos a

los cuales, en el proceso de digestión animal, solamente tienen acceso

las enzimas producidas por los microorganismos del rumen, quienes se

alimentan de ella, permitiéndoles su rápida reproducción y crecimiento

hasta representar un volumen importante y significativo de flora

bacteriana conocida como la proteína microbiana, la cual es un aporte

vital dentro de la dieta de los rumiantes.

Estructuralmente, la célula posee dos

paredes celulares; la primaria y la secundaria. La pared primaria está

compuesta de fibrillas de celulosa, hemicelulosa y proteína con grandes

cantidades de pectina que forman un armazón viscoso que consolida toda

la pared. Todos estos componentes son responsables de la arquitectura de

la planta y de la resistencia a los patógenos y enfermedades. A su vez,

esta pared primaria está rodeada de una matriz compuesta igualmente de

hemicelulosa, proteína y pectina.

Las hemicelulosas son mezclas de

carbohidratos digeribles (glucosas, manosas y galactosas, xilosas y

arabinosas, entre otras) de diferentes polisacáridos (azúcares unidos

repetidamente) y éstos se encuentran adheridos a la superficie de las

microfibrillas de la celulosa. Por ser la hemicelulosa tan variada en

sus tipos de carbohidratos y por sus características químicas, éstos son

fácilmente solubles en agua y mucho más sensibles a la acción química

que la celulosa, por lo tanto más digeribles.

La lignina en la célula es heterogénea,

amorfa y altamente ramificada y esta rodea las microfibrillas de la

celulosa y de la hemicelulosa y es muy poco sensible al agua. La

distribución de la lignina en la célula varía según el tipo de especie

de pasto, la cual determina el tipo de lignina formada. Este compuesto

es completamente indigerible y el conocer su cantidad en el pasto

permite predecir la digestibilidad en materia seca y energía de un

alimento debido a que, por encontrarse rodeando los carbohidratos

mencionados anteriormente (hemicelulosa y celulosa), dificulta el acceso

a los que sí son digeribles.

A la celulosa y la hemicelulosa les

corresponden los mayores porcentajes en la constitución de la fibra,

seguidas de la lignina y las pectinas. Debido a esta composición tan

compleja, es que se hace necesario contar con ensayos relativamente

rápidos y confiables para determinar el contenido total de la fibra

insoluble en los alimentos para animales.

Figura 1. La célula vegetal en los pastos y el fraccionamiento de sus paredes. Cartago, 2010. Modificado de: Segura et al (2007) Diagramación: David Mora V.

Procedimientos para el análisis de pasturas

Habiendo aclarado brevemente la

composición interna del pasto, se comprende de mejor manera la

importancia de cumplir ciertos niveles básicos desde el muestreo en

campo hasta el laboratorio para llegar a los valores que necesitamos

conocer de nuestras pasturas. Cada tipo de análisis químico a efectuar

tiene como objetivo separar o aislar del ordenamiento natural de las

plantas a sus fases fibrosas o nutricionales según el potencial químico

que tenga cada reactivo de efectuarlo. Posterior a esto y con diferentes

metodologías, se procede a cuantificar la cantidad del compuesto de

interés y de manera porcentual, en relación a la totalidad del material

analizado. Lo anterior al fin y al cabo expresa la calidad nutricional

que posee la planta.

El muestreo.

La técnica de muestreo como parte

inicial de un estudio integral de forrajes debe hacerse respetando los

criterios de uniformidad y representatividad. En otras palabras, implica

que el material que se lleve al laboratorio deberá ser una "fotografía"

a muy pequeña escala del área que representa. Con esto, la precisión de

datos permitirá explicar de manera técnica las verdaderas

características y necesidades de cada cultivo.

Existen diversas formas de muestreo de

potreros dentro de las cuales pueden encontrarse algunas especializadas

para las pasturas de piso como lo es el Botanal®, el cual es un método

mixto que utiliza tanto técnicas de muestreo como de apreciación visual

en la evaluación de la composición botánica y la producción de biomasa

de las pasturas. Para cualquier muestreo juegan ciertos detalles a tomar

en cuenta tal y como son el comportamiento alimenticio del animal sobre

las pasturas; por ejemplo, en el caso de animales de pastoreo, se debe

tomar muestras que asemejen la forma en que los animales comen en el

campo. Otro ejemplo al respecto, sería si se quiere determinar la

calidad del forraje que se destina a ensilaje de planta entera,

silopacas o pacas para lo cual se debe muestrear cortando el material a

la altura que cortaría la máquina para obtener mejores muestras.

Independientemente de la técnica usada, el objetivo del muestreo es

obtener correctamente el material para ser enviado al laboratorio.

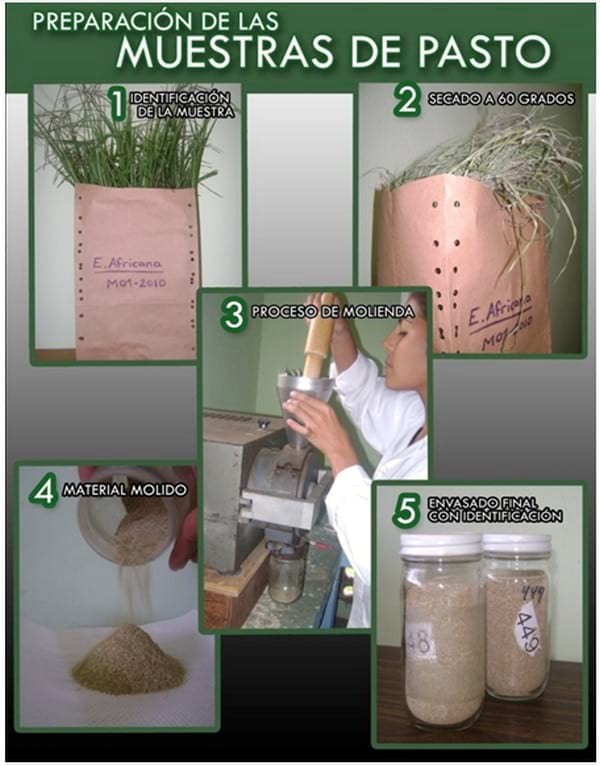

Identificación de muestras

Una vez que las muestras son colectadas

en campo y llevadas al laboratorio de análisis de forrajes, se

identifican con un código determinado que permitirá darle el seguimiento

oportuno. Una vez concluido este paso la muestra lleva un proceso de

secado y homogeneización para convertirla en la materia prima de todos

los ensayos en el laboratorio.

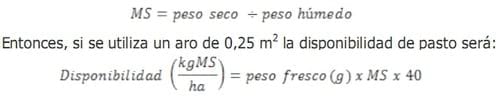

Determinación de la Materia Seca a 60 y 105 grados centígrados.

Cada muestra llevada debe pasar por un

tratamiento en el cual el pasto es convertido en harina donde, posterior

a su pesaje en fresco, se coloca en un horno a una temperatura de 60

grados centígrados durante 48 horas. Es aquí donde el agua se evapora y

el alimento seco restante se denomina materia seca a 60 grados

centígrados. En este proceso, se llevó el forraje hasta una temperatura

en la cual, si se hubiese mantenido por más tiempo dentro del horno, no

hubiese perdido mayor cantidad de agua (ver figura 1). Lo anterior

implica que, posterior a las 48 horas, por más que se mantenga el

forraje dentro del horno, sin que varíe la temperatura, el contenido de

agua no cambiará significativamente en el tiempo. El material es pesado

una vez que esté seco lo cual permite determinar el porcentaje de

materia seca con que se trabaja. El mismo procedimiento es repetido pero

para una temperatura mayor, la cual provee el dato porcentual de

materia seca a 105 grados centígrados.

Molienda y rotulación

Cabe aclarar que hasta este proceso el

material a analizar en general no ha cambiado sus cualidades

nutricionales básicas y que su diferencia en relación al material fresco

consiste únicamente en el cambio del contenido de agua y por supuesto,

su apariencia física. En otras palabras, lo que se tiene es un "heno"

muy seco, el cual debe ahora pasar por el proceso de ruptura de su

estructura primaria (su forma de hoja y tallo) para ser literalmente

molido con un equipo especializado que puede dar diferentes tamaños de

partícula de harina, según el tipo de criba que se utilice y el análisis

que se requiera. Este material molido representa la materia prima base

para el trabajo del analista de laboratorio y es colocado posteriormente

en recipientes de vidrio rotulados, en los cuales se conservarán por el

tiempo necesario, cuidando que no entre en contacto con humedad que la

dañe.

Tipos de análisis realizados al pasto

Cada unos de los componentes

determinantes de la calidad de un forraje (proteína, tipos de fibras,

carbohidratos, agua, cenizas etc.) que se utilizan como información

básica para el diseño de una dieta, tienen características particulares

que permiten identificarlas a través de métodos de laboratorio, por lo

que se explican cada uno de estos de manera que puedan conocerse sus

principios y comprender la importancia del cuidado que requiere una

muestra dentro del periodo de análisis. A modo de ejemplo se explicará

el procedimiento completo para el tratamiento de una muestra de pasto

estrella (Cynodom nlemfluensis), proveniente de la zona de

Cartago (Ochomogo) a la cual se le aplicará la técnica de análisis de

fibra establecida por Goering y Van Soest (1980), así como también otros

aspectos metodológicos básicos para determinar las cantidades de

proteína, grasas y aceites que igualmente representan fracciones

importantes del pasto.

Figura 2. El manejo de muestras de pasto previo a la aplicación de pruebas bromatológicas. Cartago, 2010. Diseño: David Mora

Ahora bien, la muestra está en su

condición de materia seca (MS) a la espera de ser procesada y de obtener

su información nutricional. A su vez, el material en estas condiciones

está compuesto de una porción susceptible de quemarse porque está

constituido por materiales que contienen carbón (substancias orgánicas)

así como por sustancias que no se pueden quemar y que se mantienen como

un residuo en forma de ceniza cuando se quema hasta la calcinación una

muestra de materia seca. Este último procedimiento se realiza a 550

grados centígrados durante 24 horas y se conoce como Determinación de

Cenizas.

Una vez lista la muestra de pasto

estrella para su uso por los equipos del laboratorio, se procede a

efectuar la determinación del perfil de fibras. Dada la complejidad de

la distribución de los componentes de la fibra de los pastos, de sus

paredes así como de su composición química, cabe mencionar de previo que

no existe ningún método completo o combinación de métodos que ofrezcan

un análisis cuantitativo completo de todos los componentes de esta

fracción fibrosa, mas bien ofrecen una estimación bromatológica que a

nivel general permiten evaluar la fibra del pasto de manera práctica

para la toma de decisiones en la práctica nutricional.

Figura 2. El manejo de muestras de pasto previo a la aplicación de pruebas bromatológicas. Cartago, 2010. Diseño: David Mora

El perfil de Fibras

Neutro Detergente, Ácido Detergente y Lignina

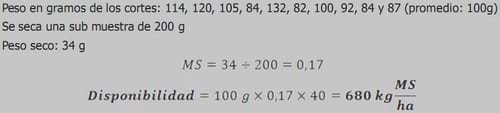

Fibra Neutro Detergente (FND)

Para esta determinación, se toman

pequeñas muestras (0.5 gramos) de la molienda del pasto, se coloca en

una bolsa pequeña especial para estos procedimientos y se somete a la

solución conocida como Solución Detergente Neutro (SDN) (Figura

3). Esta consta de una preparación previa de 5 reactivos a determinada

concentración y con una acidez neutra. Esta solución es más débil en

relación a la solución de la Fibra Ácido Detergente (FAD) y extrae en

general los contenidos celulares de más fácil acceso en el pasto,

dejando un remanente el cual se nombra como la Fibra Detergente Neutro, la cual está compuesta por hemicelulosa, celulosa y lignina. El

proceso se realiza en máquinas diseñadas para tal fin las cuales

mantienen el proceso en condiciones controladas aproximadamente durante

una hora en la cual rompen, disuelven y extraen los diferentes tipos de

azúcares dentro de la fracción fibrosa más débilmente adherida de la

fibra del pasto.

Fibra Ácido Detergente (FAD)

Para esta determinación, se toma la

anterior muestra extraída del proceso de solución detergente neutro

(bolsa pequeña) y se somete nuevamente a reacción pero esta vez con la Solución Detergente Acida (SDA), la

cual está compuesta de 2 reactivos que resultan en una solución de

carácter ácido. El equipo utilizado y el tiempo empleado es el mismo que

el procedimiento anterior. Al reaccionar la solución detergente ácida

con la muestra de pasto, la hemicelulosa es liberada de la estructura

fibrosa, restando únicamente la Fibra Detergente Ácida (FDA),

compuesta por celulosa y lignina aún adheridas entre sí. En resumen, la

diferencia entre ambas soluciones (SAD Vs SND) radica en la capacidad

de estas de disolver los compuestos contenidos en las fibras del forraje

a través de la combinación de los reactivos específicos.

Lignina

La determinación de la lignina sigue el

mismo principio que las reacciones mencionadas anteriormente solamente

que el procedimiento es ligeramente diferente y se depende de un

reactivo de muy alta concentración, el cual es ácido sulfúrico al 72%.

Éste ácido al entrar en contacto con el contenido de la bolsa

proveniente del proceso de Fibra Acido Detergente, toma la porción

fibrosa más fuertemente adherida del pasto, la cual es la unión entre la

lignina y la celulosa, rompiendo sus enlaces y liberando a la celulosa,

por lo que a través de su pesaje detallado se obtiene el porcentaje de lignina de los pastos, el cual afecta directamente el grado de digestibilidad de un forraje y en general de las dietas para animales.

DETERMINACIÓN DEL EXTRACTO ETÉREO:

Para determinar los lípidos ó compuestos

grasos del pasto que nutricionalmente representan una fracción de alto

valor energético, se agrega a la muestra de manera cuidadosa el reactivo

conocido como éter anhidro hasta que éste se derrame en condiciones

controladas. El éter anhidro tiene la capacidad de arrastrar estos

compuestos de tal forma que los separa de la muestra de pasto. Los

compuestos arrastrados por el éter tardan aproximadamente 4 horas en

obtenerse de manera correcta. Una vez concluido el procedimiento se pesa

lo obtenido y se calcula el porcentaje correspondiente a la muestra

tratada.

DETERMINACION DE LA PROTEINA

Para esta prueba de proteína se toman

muestras y se tratan a través de un procedimiento de determinación

estandarizado desde hace muchos años conocido como Proceso Kjeldahl. El

material es digerido con reactivos de alta capacidad los cuales liberan

cada uno de los componentes elementales de la muestra, que en este caso,

es el nitrógeno el que interesa valorar. Las proteínas están compuestas

principalmente por el nitrógeno, el cual siendo contabilizado, permite a

través de una sencilla conversión numérica, obtener el valor de

proteína en los forrajes y en general de los compuestos orgánicos. A

través de un método indirecto de valoración con soluciones que

reaccionan al detectar diferencias entre los grados de acidez de las

muestras, se determina el porcentaje de nitrógeno contenido, el cual

permitirá conocer la composición proteica del pasto al multiplicarse por

el factor 6,25.

Cada uno de los procedimientos

comentados requieren de una destreza comprobada departe de técnicos en

bromatología laboratorial. En estos, el control y seguimiento de las

muestras así como la preparación y ejecución de cada procedimiento recae

una responsabilidad y cuidado que sumado al conocimiento en nutrición

animal por parte del profesional zootecnista, permite la correcta

interpretación de múltiples interacciones entre las diferentes

fracciones de los componentes de una pastura, por lo que la labor

detallada de un análisis de forrajes depende principalmente de la

experiencia y de la pericia del profesional a cargo. Por ello es

recomendable que el ganadero se asesore correctamente para efectuar

prácticas alimenticias y agronómicas que vayan en beneficio de la fuente

alimenticia de cada unidad productiva y de su rentabilidad.

Figura 3. Resumen de los procesos básicos que se efectúan a las muestras de pasto molido en el laboratorio. Diseño: David Mora

Literatura consultada:

A.O.A.C. (Association of Official Analysis Chemistry). 1980. Methods of Analysis. 13th ed. Washington D.C. U.S.A. 168 p.

Chacón, A. Guía teórico-práctica del

laboratorio de Bromatología. 2008. Serie Agrotecnológica. Editorial UCR.

Primera edición. San José, Costa Rica

Goering, H.; Van Soest, P. 1970. Forage

fiber analysis (Apparatus, reagents, procedures and some applications).

Agricultural Handbook Nº 379. ARS-USDA, Washington, D.C. 76 p.

Segura, S; Echeverri, F; Patiño, A;

Mejía, A. Descripción y discusión acerca de los métodos de análisis de

fibra y del valor nutricional de forrajes y alimentos para animales.

2007. Revista de la Facultad de Química Farmacéutica. Volumen 14, número

1. Medellín, Colombia. Pags: 7